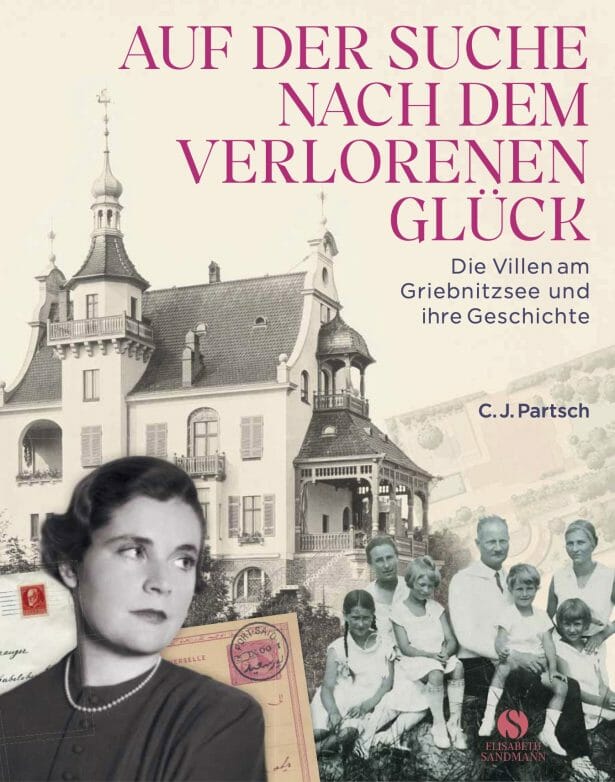

C.J. Partsch: Auf der Suche nach dem verlorenen Glück. Die Villen am Griebnitzsee und ihre Geschichte. Der im Münchner Elisabeth Sandmann Verlag erschienene Band beschreibt nicht nur die Kultur-und Sozialgeschichte der Villen am Potsdamer Griebnitzsee. Das Buch gibt auch informative Einblicke in den komplizierten Prozess der Rückübertragung jüdischen Eigentums nach 1990 und informiert recht aktuell über den bis heute andauernden Streit zwischen Anwohnern und der Stadtverwaltung Potsdam. Die Stadt plant entlang des Ufers einen durchgehenden Weg. Dagegen wehrten sich mehrere Anwohner erfolgreich. Zugute kamen ihnen dabei eklatante Verfahrensfehler der städtischen Beamten.

Inkunabeln der Architekturgeschichte

Jede der vorgestellten Villen birgt berührende, erstaunliche, manchmal spektakuläre Geschichten. In ihnen begegnen wir bekannten Architekten wie Ludwig Mies van der Rohe und Alfred Grenander, einflussreichen Bankiers wie Jakob Goldschmidt und Franz Urbig, bedeutenden Staatsmännern des 20. Jahrhunderts, dem Schriftsteller Erich Kästner, Rennfahrer Hans Stuck und zahlreichen gefeierten Leinwandstars – darunter Lilian Harvey, Marika Rökk, Brigitte Horney, Heinz Rühmann und Willy Fritsch.

Der reich illustrierte Band enthält eine Fülle von historischen und aktuellen Fotografien und Zeichnungen sowie viele bislang unveröffentlichte persönliche Dokumente. Die Villen am Griebnitzsee spiegeln Glanz und Elend des 20. Jahrhunderts.

Auch ich habe die teilweise mustergültige Restaurierung der Bauten in der Karl-Marx- und Virchowstraße verfolgt. Lob äußert Verfasser Dr. Partsch u.a. für die denkmalgerechte Sanierung der Villa Urbig, die heute dem Software-Unternehmer und Potsdamer Mäzen Hasso Plattner gehört. Andere historisch bedeutsame Villen hatten aber Pech. So bedauert Dr. Partsch allgemein: „Die ehemalige Beziehung der Villa zum Garten ist in den meisten Fällen kaum noch zu erkennen, die zum Teil neuzeitlichen Bootshäuser wirken wie Fremdkörper. Der Bildungskanon des 19. Jahrhunderts besteht nicht mehr.“ An ausgewählten Beispielen schildert der Anwalt Partsch, den jahrelangen (und teilweise immer noch andauernden Streit) mit der Potsdamer Stadtverwaltung um die Ufergrundstücke. Der schmale, L-förmige, rund drei Kilometer lange Griebnitzsee ist heute – wie am Beginn des 20. Jahrhunderts – eine beschauliche Oase zwischen den Städten Berlin und Potsdam. Eine schöne, aber auch trügerische Idylle.

Der Fall Goldschmidt – ein Justizskandal

Als Beispiel führt er das Ufergrundstück der Familie Goldschmidt an, um das lange gerungen wurde. So lesen wir auf Seite 111: „Ohne jede Gegenleistung hatte sich die Stadt Potsdam auf diese Weise das Wegerecht auf dem Erbgrundstück der Goldschmidts erschlichen. Mit Beschluss vom 23. Juni 2020 wies das Brandenburgische Oberlandesgericht die Beschwerde der Erben Goldschmidts gegen diese Landesnahme zurück. Zwar sei die Notariatsmitarbeiterin nicht in der Form des § 29 GBO bevollmächtigt worden, aber es läge eine konkludente Vollmacht vor, da die Anwälte der Goldschmidts nicht gegen den Entwurf der Angebotsverlängerung protestiert hätten. Der Beschluss widerspricht Grundregeln des BGB und des Grundbuchrechts. So endet die Auseinandersetzung um das Eigentum der Goldschmidts – hier an ihrem Grundstück in Potsdam – abermals mit einen Justizskandal. Die Landeshauptstadt Potsdam hat es 2019 der Familie Goldschmidt endgültig entrissen. Eine Entschädigung dafür haben die Goldschmidts – wieder einmal – nicht erhalten.“ Im „Haus Goldschmidt“, eine langgestreckte Villa mit grünen Fensterläden, wohnte einst der Direktor des Berliner Friedrich-Wilhelmstädtischen Theaters Adolph L’Arronge, später baute sie Bankier Jakob Goldschmidt um.

Villa des Marinemalers Saltzmann

Eines der erfreulichsten Beispiele einer behutsamen denkmalgerechten Sanierung beschreibt Partsch ab Seite 96. Dort geht es um die Villa des Marinemalers Carl Saltzmann, dessen Villa nach der Wende von Jörg Thiede erworben wurde. „Mit dem neuen Eigentümer, dem Wirtschaftswissenschaftler und Unternehmer Professor Jörg Thiede, kam auch neues Leben in die Residenz: Nach der gründlichen Restaurierung von Haus und Garten sorgte das Ehepaar Jörg und Traute Thiede mit Veranstaltungen und Ausstellungen dafür, dass dieser Ort wieder zu einem gesellschaftlichen Treffpunkt für Berlin und Potsdam wurde.

Professor Thiede hatte den Mut, den Blick zurück auf den Erbauer und Namensgeber der Villa zu richten. Im Frühsommer 2000 organisierten Thiedes eine Ausstellung mit ausgewählten Arbeiten Carl Saltzmanns in dessen ehemaligem Atelier – eine späte Hommage an den heute weitgehend vergessenen Maler. Dazu erschien ein Buch mit einer Fülle von Abbildungen seiner Werke und einem fundierten Überblick über sein Leben. Thiede selbst stiftete den Großteil seiner Sammlung von Saltzmann-Gemälden der Berlinischen Galerie. Kurz blühte damit jenes großzügige Mäzenatentum wieder auf, das viele Villeneigentümer während der Weimarer Zeit ausgezeichnet hatte.“ Später, nach seinem Umzug an den Großen Wannsee, verkaufte Profeesor Jörg Thiede die Villa. So die Würdigung von Partsch.

Aber auch über erschütternde Schicksale, wie das der Familie Sarre oder der Familie Schleicher (Griebnitzseestraße) erzählt das Buch.

Villa Sarre

Ab Seite 140 unter der Überschrift: „Was geblieben ist“

Die Villa Sarre wurde zu DDR-Zeiten von der Hochschule für Film und Fernsehen genutzt und somit vor dem Verfall gerettet. Nach der Wende von 1989 wurde die Villa umfassend und sachkundig restauriert und lange von einem kunstsinnigen Schweizer und seiner Familie bewohnt. Heute droht das Schicksal der ehemaligen Bewohner der Villa in Vergessenheit zu geraten. Keine Plakette erinnert an den Begründer der wissenschaftlichen Orientforschung Friedrich Sarre.

Keine Plakette erinnert an seine mutige Tochter Marie-Louise. Schon die DDR hatte den deutschen Widerstand gegen Hitler, sofern er „aristokratisch“ geführt wurde, weitgehend ignoriert. Nun will offenbar die Landeshauptstadt Potsdam nicht an couragierte Großbürger erinnern. Dabei können Marie-Louise Sarres Worte auch eine Ehrenrettung für Deutschland sein: „Der Vorwurf, das man sich in Deutschland erst dann um eine Änderung des Regimes bemühte, als das Schicksal des Landes besiegelt schien, trifft nicht zu. In vielen Kreisen fanden sich Menschen zusammen, die das Unvermeidliche lange vor Beginn des Krieges haben kommen sehen. Die Aktiven unter ihnen bereiteten den Sturz des Regimes vor, die Theoretiker haben Pläne für die Gestaltung Deutschlands nach dem Zusammenbruch gemacht. Fast alle haben ihre Bestrebungen mit dem Tode bezahlt. Ihre Pläne haben sie nicht verwirklicht. Aber ich habe den festen Glauben, dass ihr Tod nicht umsonst war. Sie sind Zeugen für den Kampf Einzelner gegen eine Tyrannis, die in ihrer Maßlosigkeit, in ihrer Brutalität wohl kaum ihresgleichen in der Geschichte hat.“ (Marie Louise Sarre, Schreiben an Allen W. Dulles vom 28. Januar 1946)

Hier erfahrt ihr mehr über die Villen am Griebnitzsee

Truman Villa

Interessant auch das repräsentative Haus an der Karl-Marx-Straße 2. In der 1891/92 für die Verlegerfamilie Carl Müller-Grote errichteten Villa residierte der amerikanische Präsident Harry S. Truman. Als der amerikanische Präsident Harry S. Truman hier 1945 während der Potsdamer Konferenz residierte, nannten die Amerikaner das Gebäude „Little White House“. Seit 1998 ist die Friedrich-Naumann-Stiftung Eigentümerin des Gebäudes. Im Garten ließ die der FDP nahestehende Stiftung Anfang der 2000er Jahre einen Büro-Flachbau errichten.

Das erste Haus der Villenkolonie am Griebnitzsee in Babelsberg wurde 1872 erbaut, in den folgenden Jahren folgten weitere, herrschaftliche Häuser. In der NS-Zeit enteigneten die Nationalsozialisten jüdische Eigentümer von Seegrundstücken. Nach dem Bau der Mauer wurde das Gebiet direkt an der Grenze, die durch den See verlief, zu einem Postenweg der DDR-Grenzer.

Hier mein Beitrag in der Zeitung „Die Welt“ über

Beverly Hills am Griebnitzsee

Streit um den Uferweg

Nach dem Fall der Mauer wurde der 2,8 Kilometer lange Weg öffentlich. Spaziergänger und Radfahrer nutzten ihn. Im Jahr 2009 kippte das Oberverwaltungsgericht einen Bebauungsplan der Stadt Potsdam, in dem ein dauerhafter, durchgängiger und öffentlicher Weg entlang des Ufers festgelegt wurde. Die Begründung des Gerichts: das Privateigentum der Grundstücksbesitzer sei nicht ausreichend berücksichtigt worden. Kurz nach dem Urteil sperrten erste Anrainer den Weg, 2011 kamen weitere hinzu. Andere Eigentümer haben einen Weg auf ihrem Grundstück, der aber nicht zugänglich ist. Der Konflikt machte bundesweit Schlagzeilen – diskutiert wurde, ob öffentliches Interesse an einem freien Ufer in diesem Fall mehr Gewicht haben sollte als das Privateigentum. Dieses hatten viele der Anrainer noch mit dem darüber verlaufenden Weg erworben. Danach arbeitete die Stadt einen neuen Bebauungsplan aus, der von den Stadtverordneten nach langem Hin und Her im April 2016 beschlossen wurde. Die Stadt hat nach eigenen Angaben Rücklagen in Höhe von rund 13 Millionen Euro für Grunderwerb, Entschädigungen, den Bau des Weges und Verfahrenskosten eingeplant. Der Streit ging allerdings weiter. Ein vom OVG angeregtes Mediationsverfahren scheiterte. Deshalb landete der neue, überarbeitete B-Plan nun erneut vor dem OVG. Dr. Partsch erläutert: „Gerade an dem Ufer, an dem bereits zwei Enteignungen stattgefunden hatten, am Ufer des Griebnitzsees, setzte die Landeshauptstadt Potsdam noch zweimal an, um die soeben erst restituierten Grundstücke wieder für die Anlage eines Uferparks und -wegs zum Teil zu enteignen. Zweimal legte sie dazu einen Bebauungsplan vor, zweimal erklärte das OVG Berlin-Brandenburg – 2009 und 2019 – die Pläne für unwirksam.“ Inzwischen, so ist in dem reich bebilderten Band, zu lesen, sind fast alle Villen, nach den unterschiedlichen Geschmäcken ihrer neuen Eigentümer, wiederhergestellt worden. „Die Palette reicht von aufwendigen Rekonstruktionen mitsamt Bootshaus im Norwegerstil über die Konstruktion von Apartmentanlagen in der ehemaligen Villa Quandt und die völlige Entkernung und Zerstörung der Villa bis hin zu avantgardistischen Neubauten.“

Eingeleitet wird das Buch durch ein Vorwort des englischen Autoren Thomas Harding, der die Weltbestseller ‚„Hanns und Rudolf“ sowie das „Haus am See“ geschrieben hat. Der Autor Christoph Partsch hat die juristischen Auseinandersetzungen um Uferweg und Restitution seit über 2 Jahrzehnten begleitet.

Angaben zum Buch

C.J. Partsch, Auf der Suche nach dem verlorenen Glück. Die Villen am Griebnitzsee und ihre Geschichte. 160 Seiten mit zahlreichen Abbildungen in Farbe und S/W Elisabeth Sandmann Verlag, München 2021. ISBN 978-3-945543-86-3, www.esverlag.de, 48 Euro

Über den Autor:

Dr. Christoph Partsch ist Rechtsanwalt und Kunsthistoriker und beschäftigt sich als solcher seit vielen Jahren mit den Villen am Griebnitzsee.

Hier geht es zur Homepage des Elisabeth Sandmann Verlages.

Weitere Villengeschichten über Neubabelsberg gibt es hier.

Vielen Dank fuer die sachkundige Rezension. Es gibt noch viele Kapitel zu schreiben.

Die Rechtsprechung ist unter dem Grundsatz,“Allgemeinnutz geht vor Eigennutz“ nicht mehr nachvollziebar. Sie tendiert mehr nach Schutz des Privateigentum. Bezeichnet ist doch, daß die Kläger der Nachgeneration des Prinzips und Mehrwert wegen streiten und nicht der Sache wegen. Leider folgen unabhängige Rechtsprecher dies Trend.

Sehr interessant, werde jetzt das Buch kaufen

Die Villa Herpich war in unserem Besitz bis in die 90ger Jahre