Am 17. Juli 1925 ist der weltweit bekannte und bedeutende impressionistische Maler Lovis Corinth in Zandvoort (Nordholland) verstorben. Vor einem gewaltigen Findling hat er auf dem Südwestkirchhof Stahnsdorf seine letzte Ruhe gefunden. Ursprünglich sollte Corinth in Berlin Charlottenburg bestattet werden, da jedoch der vorgesehene gewaltige Findling zu viel Platz in Anspruch genommen hätte, konnte man keinen würdigen Grabplatz finden. Der Südwestkirchhof Stahnsdorf gehört damals und heute als Berliner Zentralfriedhof zu den Grandhotels der Friedhöfe und hier konnte ihm eine angemessene Ruhestätte eingerichtet werden.

Wie Corinmths Gattin nach dessen Tod die Grabstätte auf dem Südwestkirchhof Stahnsdorf fand, erfahrt ihr hier..

Geboren in Ostpreußen

Corinth kam als Heinrich Louis in Tapiau im damaligen Ostpreußen (heute Gwardejsk in der russischen Oblast Kaliningrad) zur Welt. Sein Vater, ein Gerbermeister, erkannte das Talent seines Sohnes und ließ ihm eine kostspielige Ausbildung in München, Antwerpen und Paris angedeihen. Corinth reiste mehrfach nach Berlin, wo er Max Liebermann und den Landschaftsmaler Walter Leistikow näher kennenlernte. 1901 siedelte er in die Reichshauptstadt über und schloss sich der Berliner Sezession an – einer Bewegung, die einen Gegenpol zur offiziellen deutschen kaisertreuen Malerei bildete. Er eröffnete 1902 eine „Malschule für Weiber“, um die Kunst den Damen zugänglich zu machen. Er wurde Mitglied und später Vorsitzender der Berliner Secession und gehörte mit Max Liebermann und Max Slevogt zum Dreigestirn des deutschen Impressionismus. Neben seiner künstlerischen Arbeit verfasste Corinth eine Reihe von kunsttheoretischen Schriften und Würdigungen befreundeter Künstler, wie z.B. „Das Leben Walter Leistikows“.

Mit einer seiner ersten Schülerinnen kam, wie er sagte, „sein Glück ins Haus“: Bald darauf heiratete er die 22 Jahre jüngere Charlotte Behrend. Das Paar verbrachte viel Zeit am Walchensee in Oberbayern, wo der Impressionist sich zu über 60 Gemälden inspirieren ließ.

Als einige Werke des Malers 1937 von den Nationalsozialisten für „entartet“ erklärt wurden, wanderte die Familie des Künstlers in die USA aus. Corinths Witwe begann die Bilder ihres Mannes zu katalogisieren, so dass sie zu dessen 100. Geburtstag ein Verzeichnis zu über 420 Werken herausgeben konnte. Die umfangreichste Sammlung seiner Gemälde ist heute in der Hamburger Kunsthalle zu sehen, aber auch in Galerien und Museen, wie im Barberini Museum Potsdam.

Die Grabstätte Corinths wird als Ehrengrab des Landes Berlin gepflegt und im Rahmen der zahlreichen Friedhofsführungen besucht. An seinem 100. Todestag sandte der Berliner Bürgermeister ein traditionelles Blumengebinde, für einen persönlichen Besuch war offensichtlich keine Zeit.

Im Visier!

Lovis Corinth, die Nationalgalerie und die Aktion „Entartete Kunst“

Zum Todestag gibt es mehrere Ausstellungen, so derzeit in der Alten Berliner Nationalgalerie. Die Ausstellung beleuchtet die Provenienz der Werke von Lovis Corinth und seiner Frau Charlotte Berend-Corinth in der Sammlung der Nationalgalerie.

Corinthstraße im Berliner Rudolfkietz

Die Ausstellung in der Alten Nationalgalerie verdeutlicht die Verluste, indem sie sie als farbige Reproduktionen zeigt, während verschollene, mutmaßlich im Krieg zerstörte Bilder schwarzweiß wiedergegeben sind. Im Original zu sehen ist dagegen das dritte beschlagnahmte Gemälde Corinths, das als „entartet“ in München ausgestellt war: „Das Trojanische Pferd“ von 1924. Dieses Bild kam zwei Jahre nach der berüchtigten Feme-Ausstellung – zusammen mit zwei weiteren Arbeiten des Malers – in die Nationalgalerie zurück. Der Grund dafür ist ebenso nebulös wie das, was die Nazis unter „entartet“ verstanden. Einerseits wurden längst nicht alle Corinth-Bestände aus der Sammlung beschlagnahmt – andererseits aber durchaus auch solche, die eigentlich ausgenommen waren von der Beschlagnahmeaktion, weil sie vor 1910 gemalt wurden. Denn laut Erlass des Propagandaministeriums sollten ausdrücklich nur Werke der Malerei und der Bildhauerei überprüft und gegebenenfalls entfernt werden, die späteren Datums waren. Nazis beschlagnahmten rund 360 Corinth-Werke. Mit dem Begriff „entartet“ verfemten die Nazis Kunstwerke, wenn sie beispielsweise nicht naturalistisch oder heroisch-idealisierend waren, oder wenn es sich um Arbeiten jüdischer Künstlerinnen und Künstler handelte.

Wo: Alte Nationalgalerie, Fr 18.7. bis So 2.11., Di-So 10-18 Uhr, Tickets: 14 Euro, 7 Euro

Radio 3 berichtete ausführlich über die Ausstellung. hört hier mal rein.

Quelle: u.a. PI Stahnsdorfer Südwestkirchhof

Grab von Lovis Corinth auf dem Südwestkirchhof Stahnsdorf

Weitere Ausstellungen u.a. ab Herbst im Kunstforum Regensburg: „Lovis Corinth – Bildrausch“. Gezeigt werden u.a. 14 Gemälde aus allen Schaffensphasen, in der Grafischen Sammlung befinden sich zudem rund 700 Zeichnungen und Druckgrafiken, darunter zwölf Skizzenbücher und ein Album mit eingeklebten Skizzen, die bisher großteils unpubliziert sind.

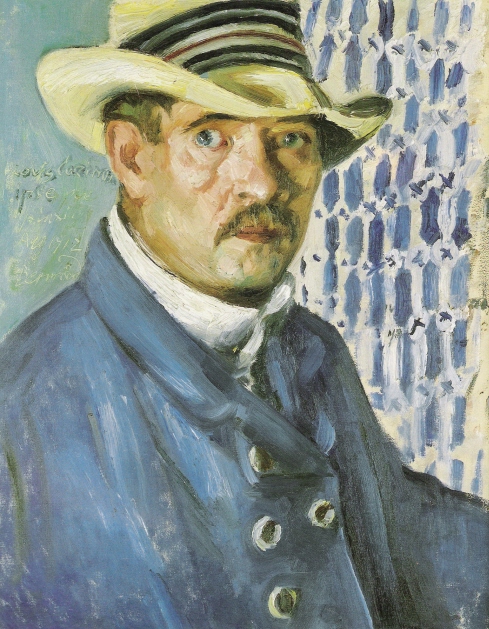

Nachlass im Berliner Archiv der Akademie der Künste

Das Archiv der Akademie der Künste in Berlin betreut die schriftlichen Nachlässe des Künstlerpaares. Im Nachlass von Lovis Corinth haben sich handschriftliche Manuskripte seiner Schriften und Briefe erhalten, außerdem Fotografien seiner Werke und bedeutende Porträt-Fotografien sowie Ausstellungsmaterialien. Der Ehering wird neben Corinths Malpaletten und einem Druckstock in der Kunstsammlung der Akademie der Künste verwahrt. Dort befindet sich auch eine Reihe von Zeichnungen und Grafiken Corinths, unter anderem das abgebildete Selbstbildnis. Sowohl die schriftlichen Materialien als auch die Kunstwerke sind öffentlich zugänglich. Sie können nach einer Anmeldung im Lesesaal des Archivs der Akademie angesehen werden.

Hier geht es zur Corinth-Gesellschaft.

Hinterlasse einen Kommentar