Von Kärstin Weirauch

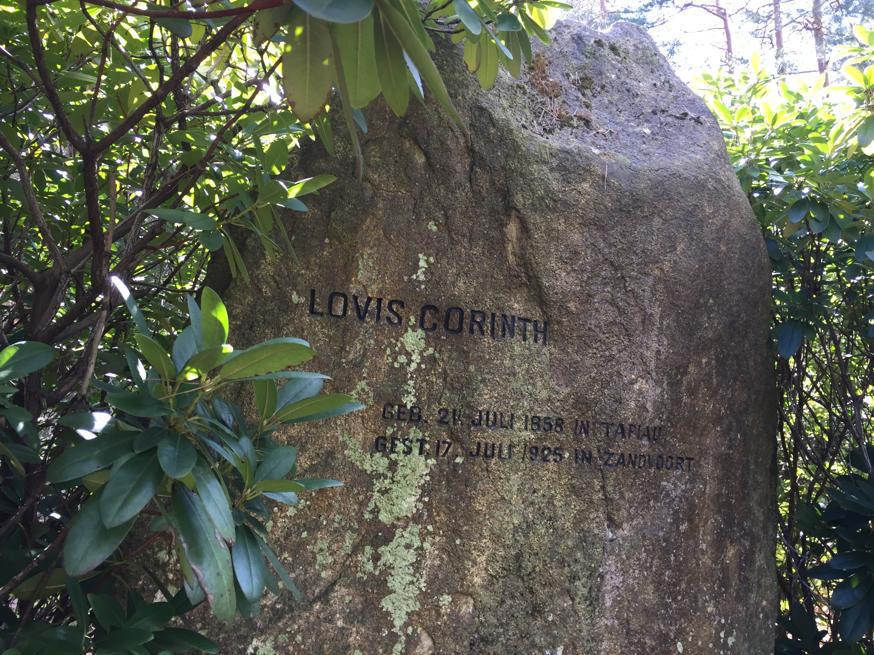

Vor 100 Jahren starb Lovis Corinth (21.7.1858-17.7.1925), ein jetzt wieder mit Ausstellungen gefeierter bedeutender Maler, der seine letzte Ruhestätte auf dem Stahnsdorfer Südwestkirchhof fand. Dort wurde er am 11. November 1925 in einer Urne bestattet. Etwas abgelegen, in der Nähe der hübschen Holzkirche, ruht er nun. Während er malte, brauchte er Ruhe. Hier scheint mir, hat er unter einem großen Findling ein letztes stilles Arbeitsplätzchen gefunden.

1990 kam die Tochter Wilhelmine Corinth (13.6.1909-31.5.2001) anlässlich ihrer Buchvorstellung „Ich habe einen Lovis, keinen Vater …“ auf der Frankfurter Buchmesse nach Deutschland. Sie besuchte auch das Grab ihres Vaters auf dem Südwestkirchhof in Stahnsdorf. „Gestern bin ich dort erstmals nach 65 Jahren wieder gewesen, habe die in den Stein gemeißelten Daten betrachtet und mich so vieler Dinge erinnert“, heißt in in dem Artikel „Die vier Corinther sollen in Berlin ihre Heimat finden“ in der Berliner Morgenpost vom 10. Oktober 1990. „Durch die unsterblichen Werke, die Lovis von meiner Mutter, von Thomas (13.10.1904-1.3.1988; Bruder von Wilhelmine) und von mir schuf, werden wir „vier Corinther“ in der Kunstwelt die Einheit bleiben, die wir stets waren.“ – So die Schlussworte Wilhelmines ihrer Erinnerungen an ihren Vater Lovis und ihrer Familie. Und nicht nur dort sind die „vier Corinther“ eine Einheit, auch auf dem Findling der Grabstätte findet sich diese Einheit. Die Malerin Charlotte Berend-Corinth 25.5.1880 geb., am 10.1.1967 in New York verstorben, ist ebenfalls auf dem Grabstein verewigt, wie auch der Name des 1988 in den USA verstorbenen Bruder Thomas. Und nach dem Tod von Wilhelmine wurde auch ihr Name dort eingraviert: „Die ‚vier Corinther‘, wie wir uns immer scherzhaft nannten, sollen in Berlin für immer ihre Heimat finden.“ Diesen Wunsch äußerte sie 1990 während ihres Besuchs auf dem Stahnsdorfer Südwestkirchhof.

Die schwierige Suche nach einem Begräbnisplatz

Bis Lovis Corinth allerdings seine letzte Ruhestätte fand, war es ein langer Weg. Seine Frau Charlotte Behrend-Corinth schreibt in ihren Erinnerungen „Mein Leben mit Lovis Corinth“ über die Überführung Corinth’s von seinem Sterbeort Zandvoort nach Berlin: „Meine Erinnerung geht zurück zur frühen Morgenstunde,, da wir von Zandvoort abfuhren. Auf dem Bahnhof wurde der Sarg in einen großen Wagen gestellt, den wir von der holländischen Begräbnisanstalt gemietet hatten. Wir saßen einige Coupés davon entfernt. Wir hatten an den Grenzen alle Paßformalitäten zu erledigen. Sowie wir auf deutschen Boden kamen, sahen wir die ersten Zeitungen mit der Todesnachricht und großen Leitartikeln über Lovis Corinth. Stundenlang lasen wir und wechselten untereinander die Zeitungen. Ich hatte immer das Gefühl, als läse Lovis alles mit mir. Um Mitternacht fuhren wir in Berlin ein. Es war der heißeste Julitag, aber ich entsinne mich, daß ich ein paar Mal gefroren hatte. Der Zug fuhr in den Schlesischen Bahnhof ein und dort empfing uns mein Vetter Hans und einige Künstler der Berliner Sezession.“

Nach zwei Friedhofsbesuchen endlich Stahnsdorf

Schon die Überführung war durch bürokratischen Anforderungen erschwert, aber die Suche nach einer Grabstätte für die Urne war nicht minder schwer: „Ich war auf dem Matthäi-Kirchhof, um für die Urne eine Grabstätte zu finden und für mich einen Platz daneben. Auf dem alten Friedhof ging ich mit dem Herrn Oberinspektor: ‚Hier sind diese Plätze für Erbbegräbnisse. Aber da müssen Sie sich verpflichten, einen Steinsockel zu bauen, die müssen alle egal aussehen, der Platz kostet zweitausend Mark. Hier weiter oben ist auch noch was Nettes, aber das ist nur für dreißig Jahre, eventuell eine Nachfrist von zwanzig Jahren, aber dass ist Schluss, dann müssen Sie raus!’ – Aber auf diesem Platz liegt doch jemand begraben! Hier steht doch Bülow und so weiter? ‚Ja, aber der muß jetzt raus! Daneben ist ja ohnehin frei, das zusammen gibt ein hübsches Plätzchen. Och habe auch noch dort unten was.’ Wir standen vor einem Efeugrab, am Fuße eine Steinplatte, ‚Käthe, geboren … gestorben …‘ ‚Hier sehen Sie, die muß auch raus. Das wird frei, das wäre auch hübsch, oder warten Sie mal, da ist jetzt auch noch ein Erbgrab frei, wollen da mal hingehen.‘ Auf dem Weg dorthin sagte er: ‚Ist ja schade, daß man an manche noch nicht ran kann, aber da muß man eben noch ein bis zwei Jahre warten.‘ Ehe wir an das Erbgrab kamen, gingen wir an Leichenträgern vorbei, die auf einem Grab saßen und plauderten, die blanken alten Zylinderhüte auf dem Kopf. Noch eins: Haben Sie schon einen Leichenstein? Charlotte Behrend-Corinth: „Ja, ich weiß nicht, ob dafür noch eine Erlaubnis nötig ist?“ Der Oberinspektor: „Durchaus nicht. Sie können einen so großen wählen, wie Sie wollen. Sie müssen das Gesuch einreichen mit Preisangabe, denn davon bekommt die Kirchengemeinde fünfzehn Prozent _ _ _“

„Ich war auch auf dem Dahlemer Dorffriedhof draußen gewesen. Die Stätte war Zweieinviertel Meter im Quadrat; in Reih und Glied mit allen andern sollte sie für Fünfzig Jahre zweitausend Mark kosten. Meine privaten Wünsche wurden so beantwortet: Darf ich eine Trauerweide pflanzen? ‚Trauerweide? Jib’t nich! Ausgeschlossen! Pyramidentanne links und recht von’n Stein – fertig. Haben Se schon’n Stein?’ Ja, ich hätte eventuell einen gewählt.“ ‚Wie groß ist er denn?‘ Ich glaube funfundsiebzig Zentimeter. ‚Jib’t nicht! Fünfundsechzig ist das Hächste. Aber macht nichts, buddeln wir’n tiefer ein.‘ Darf ich denn keine hohen Bäume …? ‚Jib’t nich! Alles bleibt fünfundsechzig Zentimeter hoch, von alle beide Seiten, wenn’s höher kommt, wird’s geschnitten. Um die Grabstätte kommt ´nen Kiesweg wie bei alle andern – links kommt ´ne Bank wie bei alle andern, ´ne Steinbank, ne weiße ohne Lehne, bei uns zu kaufen, eine wie die andre.’

Bürokraten gab es damals, ist das nicht wie heute mit der starren deutschen Friedhofssatzung ?

Der auch damals zum Berliner Stadtsynodalverband gehörende Stahnsorfer Südwestkirchhof war da toleranter, wie heute auch. Dort durfte die Witwe den großen Findling aufstellen.

Beisetzung um die Mittagszeit

So schreibt sie in ihren Erinnerungen unter dem 11. November 1925: Heute um 1/2 11 Uhr war die Beisetzung. Wir drei fuhren in einem Auto nach dem Krematorium und erhielten die Urne mit der Asche. Sie wurde in ein kleines Kistchen gelegt. Ich habe sie hochgehoben, sie war leicht. – Dann führen wir im Auto nach Stahnsdorf. Das kleine Kistchen neben mit im Auto. Diese Fahrt hatte ich mir seit Wochen als grauenvoll vorgestellt. Nichts davon.

In Stahnsdorf empfing man uns am Tor, und ein Beamter trug die Urne ins Bureau. Dort wurde sie ausgepackt und alles Notwendige eingetragen in die Preußische Ordnung. Dann ging der Beamte mit dem Inspektor, mit demich durch die häufigen Besuche schon bekannt war, vor uns her und wir drei folgten. Es war kalt, klar, die Sonne schien. Ein Vögelchen zwitscherte hell und lauf. An manchen Bäumen hingen noch bunte Blätter. Die Gruft war gut bepflanzt und der Stein ragte gewaltig hoch auf. Der Strauch mit Schlingrosen war links, später werden sich die Rosen um den Stein schlingen. Eine hohe Rotbuche überhängt den Stein, zum Frühjahr werden die roten Blätter über den Stein hängen. Eine kleine Gruft war geöffnet. Die Urne wurde hineingesenkt. Ich war eine Handvoll Erde drauf, sie traf polternd auf die Urne. Dann Thomas; die geworfene Erde fiel zur Rechten neben die Urne, und die Tochter warf ihre Handvoll Erde so, daß sie zur Linken und auch auf die Urne fiel. Dann folgten die Spaten voller Erde, die herab plterten und bald die Gruft ausfüllten. Die Sonne schien, nach strömendem Regen. Wir standen allein noch lange dort, und umgingen die Gruft von allen Seiten. Zuhause gingen wir ins Atelier, und ich las beiden Kindern den Brief von Lovis vor, der seinen letzten Willen an seine Familie enthielt. Ich hatte diesen Brief bald nach seinem Tode im Schreibtisch gefunden und gelesen. Im letzten Willen war der Wunsch ausgesprochen, Corinth wünsche nach seinem Tode verbrannt zu werden und die Asche ohne Urne in der Erde zu vergraben. Wir hatten vorher Rat gehalten, denn dieser Vorgang ist in Preußen verboten. … So haben wir seinen letzten Willen nicht ganz erfüllt; doch sagte mir eine Stimme, dieses sei eigentlich kein Unrecht. Vielleicht werde ich einst anderer Meinung werden?“

Aus: Charlotte Berend-Corinth, Mein Leben mit Lovis Corinth, Strom-Verlag, Hamburg-Bergedorf, 1948.

Wilhelmine Corinth: „Ich habe einen Lovis, keinen Vater …“ Verlag Langen Müller München

100. Todestag von Lovis Corinth in Alte Nationalgalerie

Zum 100. Todestag von Lovis Corinth beleuchtet die Alte Nationalgalerie in einer konzentrierten Ausstellung das Schicksal der Werke des Künstlers und seiner Frau, der Malerin Charlotte Berend-Corinth, in der Sammlung der Nationalgalerie. Im Fokus der Ausstellung stehen die unterschiedlichen Provenienzen der Bilder: Die Bestände der Nationalgalerie werden durch Reproduktionen der Gemälde ergänzt, die aufgrund der nationalsozialistischen Aktion „Entartete Kunst“ in andere Museen gelangten.

Lovis Corinth (1858–1925) gilt neben Max Liebermann und Max Slevogt als der wichtigste Vertreter des deutschen Impressionismus. Mit über zwanzig teils großformatigen Ölgemälden besitzt die Nationalgalerie einen umfangreichen und bedeutenden Bestand an Werken des Malers. Die Wege dieser Objekte in die Sammlung der Nationalgalerie sind jedoch häufig von Verlust und teilweiser Rückkehr geprägt: Einige Bilder wurden 1937 als „entartet“ beschlagnahmt, 1939 aber überraschenderweise zurückgegeben, andere konnten erst wesentlich später zurückerworben werden; manche wurden aber auch nicht konfisziert, während wieder andere damals verkauft wurden und sich heute im In- und Ausland befinden. Um diese Verluste auszugleichen, wurden nach 1945 sowohl in der Bundesrepublik Deutschland als auch in der DDR weitere Gemälde von Corinth und seiner Frau Charlotte Berend-Corinth (1880-1967) erworben. Der in Ostpreußen geborene Künstler übersiedelte 1901 von München nach Berlin. Nach einem Schlaganfall 1911 wurde seine Pinselführung deutlich expressiver. Als er am 17. Juli 1925 an einer Lungenentzündung starb, befand er sich auf einer Reise nach Amsterdam, wo er sich noch einmal die Gemälde von Frans Hals und Rembrandt ansehen wollte.

Kuratorisches Team

Die Ausstellung wird kuratiert von Dieter Scholz, wissenschaftlicher Mitarbeiter Alte Nationalgalerie, Andreas Schalhorn, wissenschaftlicher Mitarbeiter Kupferstichkabinett, Sven Haase, wissenschaftlicher Mitarbeiter für Provenienzforschung im Zentralarchiv der Staatlichen Museen zu Berlin, und Petra Winter, Direktorin des Zentralarchivs der Staatlichen Museen zu Berlin. Projektassistenz Stefanie Meisgeier, wissenschaftliche Volontärin Alte Nationalgalerie, unter Mitarbeit von Franziska Lietzmann, wissenschaftliche Mitarbeiterin Alte Nationalgalerie, und Ana Nasyrova, wissenschaftliche Volontärin Alte Nationalgalerie.

Die Ausstellung wird ermöglicht durch das Kuratorium der Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Die Ausstellung wird gefördert durch die Lovis Corinth Gesellschaft e.V. und die Kunststiftung Christa und Nikolaus Schües.

Eine Sonderausstellung der Nationalgalerie – Staatliche Museen zu Berlin in Kooperation mit dem Kupferstichkabinett und dem Zentralarchiv der Staatlichen Museen zu Berlin

Hinterlasse einen Kommentar