Der etwas andere „Einstieg“ in ein Buch: Aber ich muss ihn diesmal so beginnen, denn meistens sind die „Dank-Worte“ diejenigen Zeilen, die man gern überliest. Oder man schmunzelt ob der vielen Bedankten … Aber so ist die Realität. Ein Buch hat viele „Autoren“, ist meist das Resultat vieler anregender Gespräche und Recherchen. Und deshalb beginne ich mit den Dank-Worten:

„Bücher sind soziale Wesen; wo eins ist, sind auch andere.“ Besser kann man es nicht ausdrücken. Gerade wenn die Demokratie wieder ins Schlingern kommt, zieht man sich wieder zurück. Mit einem Buch, mit langjährigen Freunden. Ein intensiver, nachdenklicher Gedankenaustausch, der nicht mehr in der Öffentlichkeit geführt wird, gibt Kraft für den politischen, unpolitischen Alltag. Wenn Ideale verloren gehen, gerade bei denen, die einst Hoffnung auf eine bessere Welt machten, dann wird das Buch zu dem besten sozialen Wesen, das man sich als kompetenten Partner an seine Seite wünscht. Jähner bedankt sich bei den Autoren, „die mich gefesselt, angeregt, informiert, geärgert und gelegentlich sogar unterhalten haben, angefangen vom ältesten Arthur Rosenberg, der seine „Geschichte der deutschen Republik“ 1935 im Exil in Liverpool fertigstellte.“ Und Jähner macht noch auf ein wichtiges Mittel aufmerksam, dass wir heute auch immer mehr für Recherchen nutzen, wenn wir Zeitungen und Magazine aus den Zeiten nutzen, die uns interessieren. Ob es das Zeitungsinformationssystem der Staatsbibliothek Berlin, der Sächsischen Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden oder der Stadt-und Landesbibliothek Potsdam ist. Diese Wissenspeicher bieten eine Vielfalt an Informationen, die nicht nur „das kurze Leben zwischen den Kriegen“ spiegeln. Und natürlich ist die Familie die wichtigste Kritikerin im Entstehungsprozess eines Buches.

Meine Hommage an die „Dankes-Worte“ sind eine Premiere. Sie erscheint mir für die vorliegende Publikation naheliegend. „Das kurze Leben zwischen den Kriegen“ – meine Familie hat das Glück, bereits eine lange Zeit im eigenen Land „friedlich“ zu leben, auch wenn es drum herum kracht und viel Leid über die Menschen gebracht wird.

Jähners Buch erzählt von Gefühlen, Stimmungen und Empfindungen als Aggregaten politischer Haltungen und Konfliktlagen. Von schwankenden Phänomenen wie Unbehagen, Zuversicht, Angst, Überdruss, Selbstvertrauen, Konsumlust, Tanzlust, Erfahrungshunger, Stolz und Hass.“ Wie fühlt man sich in der Weimarer Republik? Jähner sieht die Beantwortung der Frage in der Darstellung der Pluralität der verschiedenen und widersprüchlichen Sichtweisen. Das, was wir in der heutigen Zeit zwischen den Kriegen so sehr vermissen.

Die Menschen in der Weimarer Republik empfanden ihre Gesellschaft als zerrissen, aufgespalten in unversöhnlich gegeneinander abgeschottete Lebenswelten, zwischen denen keine Bereitschaft zur Verständigung bestand. Jähner: „Unweigerlich weckt diese Verdrossenheit Assoziationen zur heutigen Lage. Beunruhigt von der Versuchung vieler Fundamentalsketptiker, sich aus der medialen Öffentlichkeit, als Mainstream denunziert, zu verabschieden und sich in obskure, alternative Medienwelten zurückzuziehen, blickt man mit neu geschärftem Blick auf die „Weimarer Verhältnisse“. Die Demokratie verlor um 1930 eine ihrer wichtigsten und zugleich fragilsten Ressourcen: Zuversicht.“ Die Stimmung der Deutschen sank, die Erlösungsbereitschaft stieg, neue Arten des Höhenrauschs wurden gesucht, mitreißendere, aggressivere, unheilvollere denn ja. „Die Entwicklung zum Nationalsozialismus war nicht zwingend“, stellt Jähner fest. So schwach war die Weimarer Demokratie nicht, dass nicht auch ein anderer Ausgang denkbar gewesen wäre. „Die Menschen hatten die Wahl, jeder für sich, nicht zuletzt in der Wahlkabine.“

Die meisten Frontsoldaten kehrten in gespenstischer Verfassung nach Deutschland zurück. Erich Maria Remarque schrieb in seinem 1929 erschienenen Antikriegsroman „Im Westen nicht Neues“ von einer „verlorenen Generation“. Schon in den ersten Wochen wurde das Buch sagenhafte vierhundertfünzigtausendmal verkauft. Derart viele erkannten sich in dem Roman wieder, dass er eines der erfolgreichsten deutschen Bücher aller Zeiten wurde.

Im Bauhaus

„Tod allem Muffigen!, rief der Architekt Bruno Raut 1920. Da war der Vierzigjährige noch nicht der berühmte Erbauer Berliner Großsiedlungsprojekte, aber eine Gartenstadt für einfache Leute in Magdeburg und die Tuschkastensiedlung in Berlin, so genannt wegen ihrer kräftigen Farbigkeite, hatte er bereits errichten können. Bruno Taut hatte Größeres vor, doch noch musste er zwischendurch mit Nebenjobs Geld verdienen, mit Bühnenbildern etwa oder der Herausgabe der Zeitschrift „Frühlicht“. Dort propagierte er, wie eingangs erwähnt, Visionen des „Neuen Bauens“.

Das wiederaufgebaute Direktorenhaus in Dessau, Foto: Weirauch

Verglichen mit normalen Bau- und Kunstakademien war das Bauhaus zwar ein Hort des feien Geistes, ging es jedoch um harte ökonomische Interessen und öffentliches Ansehen, erkämpften sich viele Bauhaus-Männer ihre alten Vorrechte mit unfairen Mitteln zurück. Die Geburt eines Kindes bedeutete für Bauhäuslerinnen das Karriereende; für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf fehlte Gropius und den übrigen Leitfiguren die soziale Phantasie. Und trotzdem muss das Bauhaus für die jungen Studentinnen und Künstlerinnen, die aus der ganzen Republik hier zusammengekommen waren, ein wunderbarer Ort gewesen sein – verglichen mit den Hinternissen, die man ehrgeizigen Frauen gewöhnlich bereitete.

Lesenswert auch das Kapitel „Starke Frauen, verunsicherte Männer“. Das Bedürfnis der Frauen nach Unabhängigkeit gab und gibt es zu allen Zeiten. Während der Weimarer Republik wurden starke autonome Frauen, im fortschrittlichen Teil der Gesellschaft, „fast zur neuen Norm“. Dass Frauen Ansprüche an ihr Leben stellten, die über die Sorge für andere hinausgingen und auf Selbstverwirklichung abzielten, war nach dem Krieg kein Einzelfall mehr. Wer für eine gute Bildung gesorgt hatte und geistig unabhängig war, der konnte das Leben als Abenteuer sehen, dessen Möglichkeiten man nur beherzt ergreifen musste. Gradlinig waren solche Lebenswege selten und leicht schon gar nicht, aber die Freiheit einen einmal eingeschlagenen Weg zu verlassen, bot sich nun auch Frauen in wachsendem Maße.

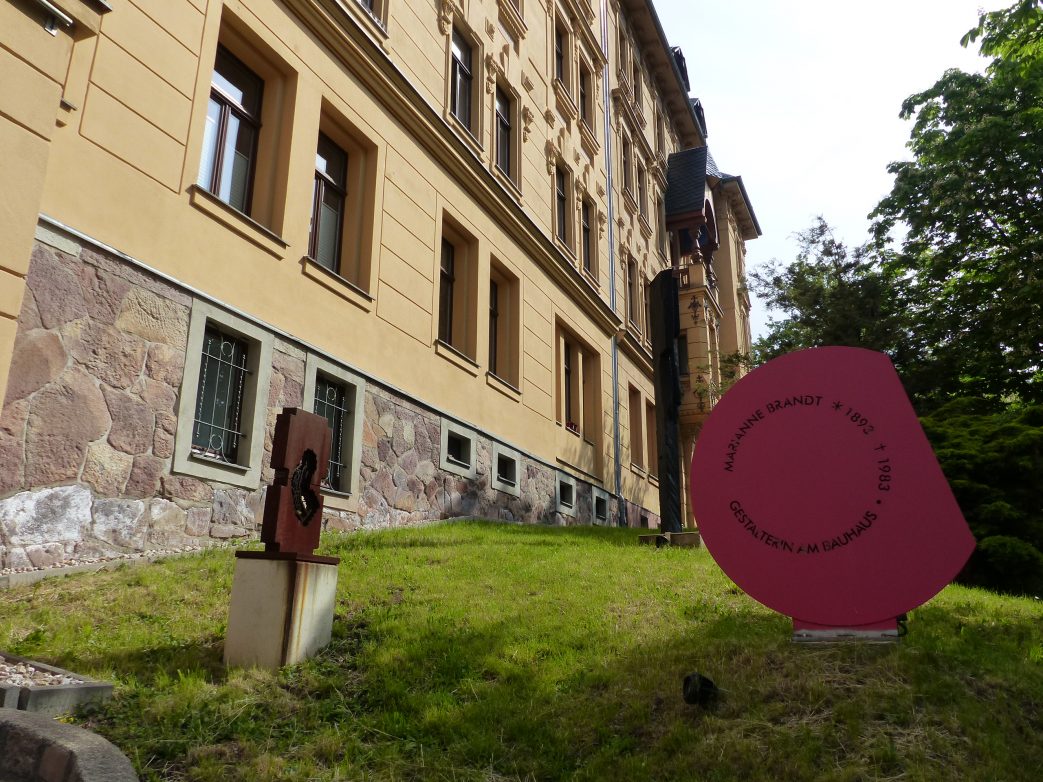

Das Wohnhaus der Bauhäuslerin Marianne Brandt in Chemnitz Foto: Weirauch

Aus heutiger Sicht fast amüsant zu lesen: „Die Unsicherheit des Mannes gegenüber der Frau ist nachgerade unerträglich geworden“, klagte der Journalist Axel Eggebrecht einst. Man wisse partout nicht mehr, was einen erwarte, wenn man ein Gespräch mit einer Frau begänne. Jeder Flirt gleiche einem Himmelfahrtskommando mit unabsehbarem Ausgang, weil die „sogenannte Emanzipation“ die Frauen unberechenbar gemacht hätte. So, so ….

Loebenswert ist der 68-seitige Anmerkungsteil, viele Abbildungen sowie die im Epilog vorgestellten biografischen Angaben der in der Weimarer Zeit agierenden Personen, von denen 37 in der Publikation (u. a. Frieda Riess, Philipp Scheidemann, Theodor Wolff, Ernst Jünger, George Grosz, Friedrich Muck-Lamberty, Friedel Dicker, Leo Nachtlicht, Alfred Döblin, Joseph Roth, Irmgard Keun, Egon Erwin Kisch, Arnolt Bronnen, Louise Ebert, Martin Wagner, Bruno Taut, Albertine Gimpel, Ruth Landshoff-York, Clärenore Stinnes, Béla Balázs, Siegfried Translateur, Bayume Mohamed Husen, Luise Solmitz, Yva, August Sander, Hans Zehrer, Lotte Laserstein, Kurt von Schleicher, Siegfried Kracauer) zu Wort kommen, führen anschaulich in die Zeit ein, machen mit dem Schicksal der Menschen bekannt, die „als Adolf Hitler die Macht an sich riss, für einige Zeit vorübergehend profitierten, für viele begann die Hölle auf Erden. Etliche flohen.“ Jähners Buch ist nicht nur für Geschichtsinteressierte ein Muss.

Harald Jähner, Höhenrausch. Das kurze Leben zwischen den Kriegen. Erschienen bei Rowohlt Berlin Verlag,

Berlin 2022, 3. Auflage. ISBN 978-3-7371-0081-6.

Cover Rowohlt Berlin

zum Autor

Harald Jähner, Jahrgang 1953, war bis 2015 Feuilletonchef der «Berliner Zeitung», zugleich Honorarprofessor für Kulturjournalismus an der Universität der Künste Berlin. 2019 erschien das Buch «Wolfszeit. Deutschland und die Deutschen 1945–1955», das mit dem Preis der Leipziger Buchmesse ausgezeichnet wurde und monatelang auf der «Spiegel»-Bestsellerliste stand; es wurde in zahlreichen Ländern veröffentlicht, darunter USA und England, wo es für den renommierten Baillie-Gifford-Preis nominiert wurde. «The Times» schrieb: «Eine bewegende, faszinierende Lektüre. Jähner versteht es meisterhaft, die tragischen, schrecklichen, komischen und aufbauenden Geschichten derer zu erzählen, die dabei waren.»

Hinterlasse einen Kommentar